재취업한 중장년은 이전보다 숙련도와 임금 수준이 낮은 일자리에서 일할 가능성이 높은 것으로 나타났다. 생산가능인구가 점차 줄어드는 만큼 중장년 인력을 효율적으로 활용하려면 직무 내용 및 성과에 따른 임금체계와 정년퇴직자의 재고용 제도를 확대해야 한다는 제언이 나왔다.

한국개발연구원(KDI)은 13일 이러한 내용을 담은 ‘직무 분석을 통해 살펴본 중장년 노동시장의 현황과 개선 방안’ 보고서를 공개했다. 연구는 취업자 연령에 따른 직무 변화를 알아보기 위해 1998~2021년의 한국노동패널 자료를 이용해 회귀분석을 수행했다.

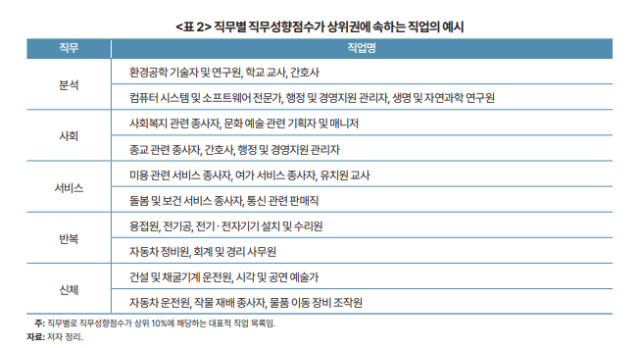

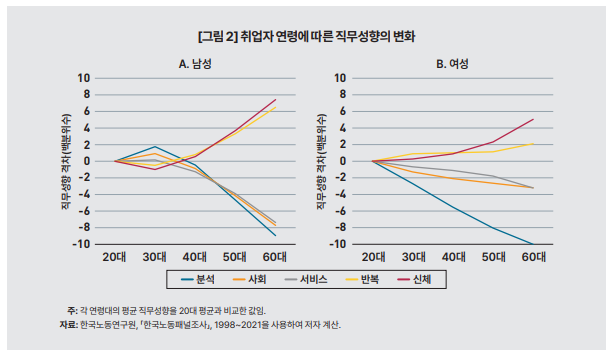

20~75세 남성 취업자를 분석한 결과, 연령이 어릴수록 연구원이나 관리자, 기획자 등 ‘분석, 사회 직무’ 일자리 비중이 높지만 연령이 증가하면서 정비원이나 운전원 등 ‘반복, 신체 직무’ 일자리 종사 비중이 높아지는 것으로 나타났다.

분석, 사회 직무 성향이 높은 일자리는 대부분 고숙련·고임금 일자리다. 중장년 취업자에서 분석, 사회 직무 성향이 낮아진다는 것은 연령이 높을수록 상대적으로 저숙련·저임금 일자리에 종사하는 비중이 증가한다는 것을 의미한다.

이런 직무 변화는 실직, 퇴직 등 ‘직무 단절’에서 기인하는 것으로 분석됐다.

젊은 연령대에서 이직했을 때는 기존 일자리와 직무 구성이 비슷한 일자리로 재취업하는 경향을 보이지면 50세 이후 이직한 경우에는 기존보다 분석, 사회 직무 비중이 낮은 일자리로 재취업하는 경향이 관찰됐다.

김지연 연구원은 “분석, 사회 직무 수행에 필요한 능력을 보유했음에도 그러한 일자리에 채용되지 못하는 중장년층 근로자가 존재한다는 뜻”이라며 “현재 노동시장에서 중장년층이 보유한 인적자원이 충분히 활용되지 못하고 있다는 것을 의미한다”고 말했다.

이는 미국과는 다른 양상이다. 미국 남성 근로자의 경우 중년 이후에도 분석적 업무를 수행하는 일자리에 종사하는 근로자의 비중이 거의 줄지 않고 비슷하게 유지되는 것으로 나타났다. 김 연구원은 “근로자 연령에 따른 직무 성향 변화는 생산성 저하에 따른 불가피한 현상이 아니다”라며 “한국 노동시장에 중장년층의 직무 단절을 발생시키는 구조적 요인이 존재할 가능성을 시사한다”고 설명했다.

연구는 연공서열형 임금체계는 중장년층 고용 비용을 생산성 대비 과도하게 높여 중장년 근로자의 조기퇴직을 유도하고, 재취업 시 일자리의 질을 낮출 수 있는 만큼 직무의 내용과 성과에 따른 임금체계를 확대 도입하는 것이 중장년층 인력의 효율적 활용을 위해 바람직하다고 진단했다.

이어 현재 법정 정년 이전에 생애 주직장에서 조기퇴직 하는 근로자가 많은 것을 감안할 때, 법정 정년 연장의 실효성은 낮으므로 정년퇴직 후 재고용 제도의 활용 가능성을 높이는 것이 바람직하다고 제언했다.

한편, 중장년층의 경제활동참가율은 기대수명의 증가 등으로 상승세를 보이고 있다. 통계청에 따르면 2018~2023년 25~54세 인구의 경제활동참가율은 79.3%에서 80%로 약 0.7%포인트 상승했지만 55세 이상 인구의 경제활동참가율은 50.9%에서 53.8%로 약 2.9%포인트 상승했다.

- 정예지 기자

- yeji@rni.kr