고령화에 따른 생산연령인구 감소를 막기 위해 노동계가 주장하는 법적 정년 연장보다는 ‘퇴직 후 재고용’이 바람직하다는 연구 결과가 나왔다. 임금 체계 조정 없이 정년만 연장하면 청년층이 고용 시장에서 피해를 받는다는 이유에서다. 퇴직 후 재고용을 통해 65세까지 근무하면 향후 10년간 국내총생산(GDP) 성장률을 매년 0.1%포인트 올릴 수 있다는 분석이다.

한국은행은 8일 이 같은 내용을 담은 ‘초고령사회와 고령층 계속 근로 방안’ 보고서를 발표했다.

보고서에 따르면 우리나라의 급격한 고령화로 향후 10년간 노동 공급 규모는 141만 명 감소할 것으로 예측됐다. 현재 노동 공급량의 6.4% 수준이다. 이는 향후 10년간 GDP를 3.3%(연 0.33%) 낮추는 요인으로 작용할 것으로 예상된다.

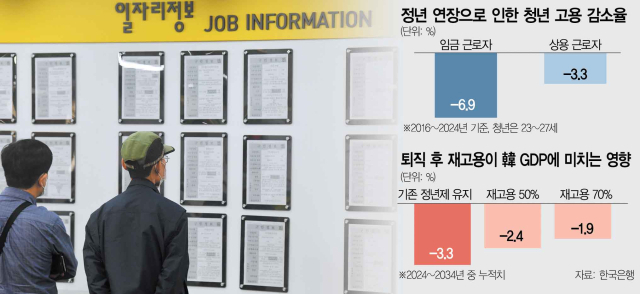

이에 고령층 인력의 근무를 늘리는 게 필요하지만 단순히 정년 연장을 늘리는 것은 부작용이 우려된다는 게 한은의 분석이다. 청년층 고용에 악영향을 미치기 때문이다. 실제로 2016년부터 법정 정년의 하한이 60세로 설정됐는데 정년 연장으로 인해 2016~2024년 청년층(23~27세) 임금근로자 고용률은 6.9%(약 11만 명), 상용직 고용률은 3.3%(약 4만 명) 줄어드는 것으로 나타났다. 또 고령층 근로자 1명 증가 시 청년층 근로자는 0.4~1.5명 감소한 것으로 추정됐다.

오삼일 한은 고용연구팀장은 “연공형 임금 체계의 변화 없이 정년만 법적으로 연장하면 청년 고용 위축, 노동시장 이중구조 심화 등 부작용이 반복될 우려가 크다”고 설명했다.

한은은 고령층 계속 근로를 위한 정책 방향으로 퇴직 후 재고용을 제시했다. 이는 기업이 정년에 도달한 근로자와 기존 근로 관계를 종료한 후 새로운 계약을 체결해 다시 고용하는 제도다. 연공형 시스템에서 벗어나 직무 성과에 기반한 임금 근로 체계 개편을 도모할 수 있고 근로시간 등을 유연하게 조정할 수 있는 장점이 있다. 우리보다 먼저 초고령사회에 진입한 일본도 ‘60세 정년→65세 고용 확보→70세 취업 기회 확보’로 이어지는 계속 근로 로드맵을 약 30년에 걸쳐 점진적으로 도입했다.

퇴직 후 재고용을 통한 고령층 근로가 늘어날 경우 성장률 측면에서도 긍정적 효과가 기대된다. 보고서는 2025년부터 재고용 촉진제가 활성화돼 65세까지 계속 근로하는 비율이 10년에 걸쳐 50~70%까지 늘어나면 향후 10년간 성장률을 0.9~1.4%포인트(연 0.1%포인트) 높이는 효과가 있는 것으로 추정했다. 인구 감소로 인한 경제성장률 하락(-3.3%, 연 -0.33%)의 3분의 1 정도는 막을 수 있다는 뜻이다.

다만 한은은 퇴직 후 재고용을 단기간 내 법적으로 의무화하기보다는 초기에 유인책을 통해 기업들이 자율적으로 채택하도록 하고 점진적으로 의무를 부과하는 방식으로 접근해야 한다고 조언했다.

한편 한은은 이창용 총재 취임 이후 통화정책과 물가 관리라는 전통적인 역할에 얽매이지 않고 교육·노동 등 다양한 현안에 대한 구조 개혁 어젠다를 지속적으로 제시하고 있다.

- 한동훈 기자

- hooni@sedaily.com